O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,

war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton

3-Monats-Abo

für jeweils 3 Monate

O-Ton

Jahres-Abo

pro Jahr

O-Ton

6-Wochen-Abo

für jeweils 6 Wochen

O-Ton

Jahres-Mitgliedschaft

für ein Jahr

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Kulturmagazin mit Charakter

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

C:>TITLE LABYRINTH

(Hauke Berheide)

Besuch am

22. März 2024

(Uraufführung)

Das Staatstheater Augsburg stellt das Werk C:>title Labyrinth als eine Hybrid-Oper vor. Ist das ein neues Genre? Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir VR‑, also Virtual-Reality-Brillen tragen müssen und die Hinweise auf sensorische Reize with Stroboskope, Blitze, Nebel ernst zu nehmen sind? Als erfahrener Opernbesucher geht man gespannt in das Kühlergebäude des Gaswerks – hört sich irgendwie atomisch an. Ein konventionelles Opernhaus ist es jedenfalls nicht, dieser Bau aus dem frühen 20. Jahrhundert mit seinen kargen, hohen Wänden, mit nur 65 Drehhockern, die sich um 360° Grad drehen lassen. In der Mitte ein erhöhtes Catwalk-Podium. In den vier Ecken, ebenfalls erhöht, haben die nur insgesamt sieben Musiker Platz genommen, die aber jeweils mit einer ganzen Schar an Instrumenten in dem 90 Minuten langen Werk hantieren. Übrigens sind alle Instrumente analog – als Gegenpol zu der sehr digitalen Installation sind keine elektronischen Instrumente im Einsatz. Ein schöner Gegensatz. An der gegenüberliegenden Wand, auch auf einem erhöhten Podium, steht Dirigentin Anna Malek, die eher als Choreografin und Wegbereiterin des Ganzen wirkt.

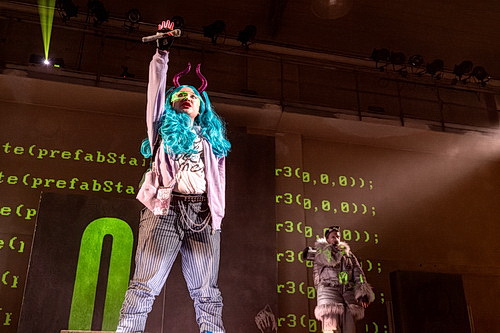

Aber worum geht es denn im Labyrinth? Opernbesucher, die sich mit Computerspielen auskennen, werden sich heimisch fühlen. Ein Ich-Avatar – in diesem Fall jung, weiblich, schrill kostümiert mit einer irrwitzigen türkisfarbenen und gehörnten Langhaarperücke – begibt sich auf die Suche nach sich selbst im Inneren eines Computers. Immer wieder perlen lange Reihen von 0 und 1 an den Wänden herab, die das Fundament jeder digitalen Berechnung sind. Bühnen- und Kostümbildnerin Belén Montoliú sowie Video-Designer Christian Hill entwerfen hier eine fantasievolle Welt. Immer wieder erklingen die Kommandos der Spielwelt: Game Start, Game Over und der Verweis auf die Anzahl der Leben, die das Spiel erlaubt. Hier sind es vier.

Möglicherweise ist die Suche durch das tropfende Kühlwasser ausgelöst, das darauf hinweist, dass etwas nicht stimmt. Wassertropfen sind in den Computer eingedrungen. Die Tropfen geben den Zeittakt an, die Zeit, die sich auflöst: „Die Beziehungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber auch die zwischen Raum, Zeit und Körper haben sich verschoben. Sie lösen sich auf“, erläutert Dramaturgin Sophie Walz. Dazu schreibt die Regisseurin und Librettistin Amy Stebbins dem Ich ihren Leitsatz zu: „Soweit ich reiche, reicht der Raum“. Und so gelangen die Besucher in das Labyrinth.

Viermal setzt der Zuschauer eine VR-Brille auf und wird durch ein Portal mit klassizistisch anmutenden Säulen in die Vergangenheit geführt. Jedes dieser Zwischenakte ist ein game, begleitet das Ich. Die erste Begegnung ist die mit dem Polarforscher, der 1972 die Arktis nach Rohstoffen dursuchte. Rohstoffe wie Zink, Blei und Titan, die auch für die digitale Entwicklung wichtig sind. Und eine Knochenflöte fand, ein Verweis auf Musik einer jahrtausendalten Kultur. Dann trifft das Ich auf den Bergmann aus dem Jahr 1935, der von kommunistischen Prinzipien überzeugt ist, während er wie ein Berserker Kohle abbaut und zu überleben versucht. Letztlich Ah’men, ein hoher Priester der Mayas im Yucatán des 9. Jahrhundert nach Christus. Hier wird die Hoffnung auf Regen auf den Donnergott Cháak gelegt, der schon viele Opfer gefordert hat. Soll sich jetzt auch noch Ah’men selbst opfern? Wird dann das Wasser zurückkehren, um das vertrocknete Land wieder fruchtbar zu machen?

Alle Versuche, eine Antwort zu finden, scheitern. Game Over. Am Ende stehen alle vier Charaktere am Sarg der Zeit, der sich vermutlich in der Mitte des Labyrinthes befindet. Das zu Anfang nur tropfende Wasser entwickelt sich zu einer Überschwemmung. Es gibt keinen Ausweg. Doch eben diese Ausweglosigkeit des Computerspiels kann durch einen Perspektivwechsel aufgelöst werden und das Ich eröffnet „einen Blick in eine neue utopische Zukunft, eine Zukunft der Gemeinsamkeit jenseits der Isolation“, sagt Walz. Game Over mit einem solidarischen Happy End, in dem sich alle vier Avatare – so individuell sie auch sind – doch zu einem zusammenfügen.

Die Partitur von Hauke Berheide ist überaus anspruchsvoll: Die Musiker – Flöte, Posaune, Violine, Cello und Bass sowie zwei Perkussionisten – bedienen zusätzlich auch ausgediente Computertastaturen, eine aztekische Totenpfeife, Rainsticks, eine speziell hierfür gebaute Tropfenmaschine mit echtem Wasser, Regenwalzen und etliche Perkussionsinstrumente. Die anfänglichen Geräuschteppiche lösen sich nach und nach in fast romantischen Melodien mit vielen unterschiedlichen Klangfarben auf. Dirigentin Anna Malek – passend kostümiert in einer grauen Arbeiterlatzhose – übernimmt souverän die musikalische Regie über die auch räumlich sehr auseinander gelegenen vier Zentren.

Als Ich überzeugt Pria Pariyachart mit glasklarem Sopran und einer enormen Spielfreudigkeit in ihrer skurrilen Rolle als menschliches Wesen in einer unmenschlichen Welt.

Bass-Bariton Isaac Tolley ist ein bodenständiger, kerniger Bergmann, dem man jederzeit seine Rolle abnimmt – er bringt die politische Komponente als unerlässlichen Teil des Überlebens in diese Menschheitsgeschichte.

Der Polarforscher wird von Roman Poboinyi dargestellt. Sein Tenor hat durchdringendes, klares Metall, und er überzeugt in seiner Rolle als ewiger Forscher.

Franziska Weber als Maya-Priesterin erhebt ihren blassen Mezzosopran gegen eine durch die VR-Brille erahnte Sonne. Vergebens sucht sie nach einer Wasserquelle.

Hauke Berheide und Amy Stebbins stellen diese unerlässlichen Komponenten zum Überleben dar: das Ich als Emotionalität, den Bergmann als politischen Denker, den Polarforscher als Wissenschaftler und Ah’men als Inbegriff der Spiritualität.

Es ist ein Versuch, eine Klang- und Videoinstallation nebst Virtual Reality in einem immersiven Theatererlebnis zu kombinieren. Allerdings gelingt das nur bedingt. Zu viele Reize brechen über den Zuschauer ein, immer hat man das Gefühl, etwas zu verpassen, was sich vielleicht auf der gegenüberliegenden Wand gerade abspielt. Letztendlich wird die Frage „Wer bin ich eigentlich?“ am offenen Sarg mit einem menschlichen Skelett von den vier Figuren besungen mit einem Zitat des indischen Königs Gilgamesch, der zur Solidarität aufruft.

Die Begeisterung des Publikums für das anspruchsvolle und bahnbrechende Werk, insbesondere aber auch für die Künstler und Musiker, ist groß.

Zenaida des Aubris