O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,

war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton

3-Monats-Abo

für jeweils 3 Monate

O-Ton

Jahres-Abo

pro Jahr

O-Ton

6-Wochen-Abo

für jeweils 6 Wochen

O-Ton

Jahres-Mitgliedschaft

für ein Jahr

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Kulturmagazin mit Charakter

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

FRAU OHNE SCHATTEN

(Richard Strauss)

Gesehen am

25. November 2020

(Premiere am 25. Mai 2019)

Am 25. Mai 1869 wurde die Wiener Staatsoper festlich eröffnet und konnte so im vergangenen Jahr ihren 150. Geburtstag feiern. Eine Jubiläumsinszenierung gab es natürlich, und zwar exakt am Jahrestag, dem 25. Mai 2019, feierte Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss eine vielbeachtete Premiere und nahm ein weiteres Jubiläum vorweg, denn dieses Werk wurde 100 Jahre zuvor, nämlich am 10. Oktober 1919, an der Wiener Staatsoper uraufgeführt. Genau anderthalb Jahre nach der Premiere war nun diese Inszenierung in einer Aufzeichnung vom 10. Juni 2019 im Stream zu sehen. Es ist wohl die komplexeste und musikalisch anspruchsvollste Oper von Richard Strauss. Dieses Werk, als eine Art Fortsetzung von Mozarts Zauberflöte konzipiert und vom Komponisten selbst als sein Hauptwerk bezeichnet, ist ein symbolistisch aufgeladenes Märchen. Und dennoch ist die Problematik, die Strauss und sein Librettist Hofmannsthal in dieser Oper entwickeln, heute aktueller denn je. Die Handlung erscheint auf dem ersten Blick verworren, ja surreal. Die Vorgeschichte scheint wie aus einem Märchen der Gebrüder Grimm entsprungen zu sein. Auf der Jagd erlegt der Kaiser eine Gazelle. Sie verwandelt sich in eine junge Frau, in die er sich verliebt und die er zur Gattin nimmt: Es ist die Tochter des Geisterkönigs Keikobad. Sie selbst wandelt in einer Zwischenwelt: Sie ist halb Geist, halb Mensch. Und sie wirft keinen Schatten – die biblische Metapher für Unfruchtbarkeit. Wie ein Damokles-Schwert hängt die Zukunft über ihr: Wird sie nicht eine vollkommene menschliche Frau mit einem Schatten, wird der Kaiser zu Stein.

Schließlich bleiben nur noch drei Tage übrig. Der Kaiser, der die drohende Gefahr nicht kennt, bricht wieder zur Jagd auf. Im Geheimen begibt sich die Kaiserin mit der Amme in die Menschenwelt, um dort einen Schatten zu gewinnen. Sie kehren ins Haus des Färbers Barak und seiner Frau ein: Dort herrscht Armut, das Ehepaar lebt mit den Brüdern Baraks zusammen und hat keine Kinder. Die Färberin, unzufrieden mit ihrem Leben und mit ihrem Mann, lässt sich durch versprochenen Reichtum verführen und ist bereit, ihren Schatten der Kaiserin zu überlassen. Dann aber könnte die Färberin niemals Mutter werden.

Anfangs begehrt sie einen schönen, von der Amme herbeigezauberten jungen Mann, doch ihr Gewissen hindert sie daran, Barak, der sie über alles liebt, tatsächlich zu betrügen. Aufgewühlt gesteht sie ihm das Vorgefallene. Für Barak, dessen einziges Ziel das Glück einer großen, innigen Familie ist, bricht eine Welt zusammen. Mordlust steigt in ihm auf. In diesem Augenblick versinkt ihre Welt und beide befinden sich getrennt in einem steinernen Gewölbe. Reue ergreift das Ehepaar, sie erkennen aufs Neue ihre Liebe zueinander. Der Kaiser wiederum meint, von der Kaiserin betrogen worden zu sein und will ihren Tod. Doch vermag er selbst im Zorn nicht, seine Frau zu töten. Die Kaiserin erkennt, dass ihr Glück nur über das Unglück der anderen – Barak und seiner Frau – zu erlangen wäre. Sie entscheidet sich gegen das eigene Wohl und trinkt das zaubermächtige Lebenswasser, das ihr den Schatten der Färberin sichert und damit den Kaiser vor der Versteinerung rettet, nicht. Sie hat damit die Prüfung aufs Mensch-Sein bestanden, da sie nun Empathie und Mitgefühl für andere zeigt und ihr persönliches Glück hinter jenes anderer stellt. Durch die Erlangung der Menschlichkeit gewinnt sie einen Schatten – und der Kaiser, den sie liebt, wird ebenso wie das Färberpaar gerettet. Dem triumphalen Schlussjubel klingen die Stimmen der – noch – ungeborenen Kinder leise nach.

Dieses so farbig schillernde musikalische Märchen berührt am Schluss durch seine tiefe Humanität. Vor dem Hintergrund des Endes des Ersten Weltkrieges und eines sich wandelnden Frauenbildes berührt die Oper mit der Frage nach Mutterschaft eine auch heute hochbrisante Thematik. Regisseur Vincent Huguet setzt in seiner Inszenierung auf ein stimmungsvolles Begreifbarmachen dieser komplexen Handlung. Einzig eine Szene im zweiten Akt mit toten Soldaten – wohl eine Anspielung auf die Entstehungszeit der Oper – schert aus diesem Konzept aus. Ansonsten ist die Inszenierung eher konventionell und wirkt zuweilen etwas statisch.

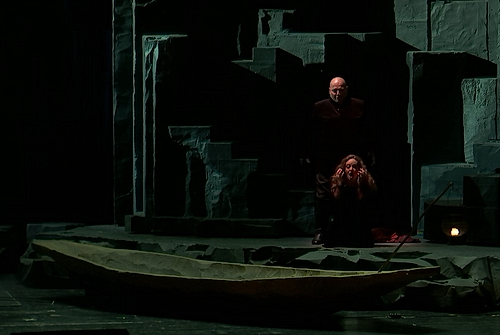

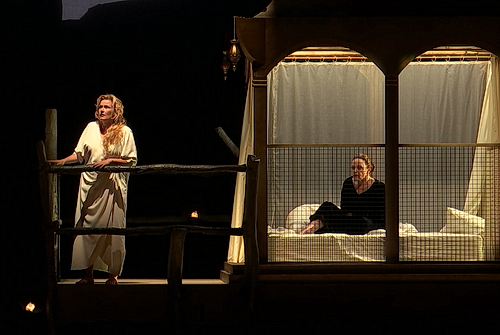

Zu Beginn sieht man eine Art Voliere, hinter deren Behang die Kaiserin verborgen ist, während sich die Amme mit dem Geisterboten trifft. Im Hintergrund ist ein mächtiges, dunkles Gemäuer zu sehen, das sich später als eine Wand aus grauen Styroporfelsen entpuppt und im letzten Bild eine Ähnlichkeit mit einem Walkürenfelsen hat. Das Innere des Färberhauses ist kahl, trostlos, eine kalte Atmosphäre herrscht zwischen dem Färberpaar, und das kühle Blau der Bühne erscheint hier als Synonym für die Unfruchtbarkeit der Färberin. Aurélie Maestre konzipierte dieses Bühnenbild. Bertrand Coudercs Lichtregie und Videoinstallationen verleihen dem Bild eine surreale Aura. Die Kostüme von Clémence Pernoud sind schlichte, wallende Umhänge, deren Farben vor allem die Hauptfiguren kennzeichnen. Das kalte Blau für die Färberin, das leuchtende Rot für die Kaiserin, und das tiefe Schwarz für die Amme. Der Hauptfokus in der Personenregie Huguets liegt in den verschiedenen Beziehungsgeflechten der Protagonisten. Einmal ist es das schwierige Verhältnis des Färberpaares, dann aber zeigt er auf, dass die Kaiserin wohl mehr als bloß Mitleid mit dem von der Färberin attackierten Barak empfindet. Doch wie in einem guten Märchen üblich wendet sich alles am Schluss zum Guten, und zwei glückliche Paare stimmen in einen hymnischen Freudengesang ein.

Musikalisch und sängerisch erfüllte dieser Abend die hohe Erwartungshaltung, die man in Wien bei einer derartigen Produktion natürlich hat. Und welches Haus kann schon drei der größten Heroinen des hochdramatischen Gesangs gleichzeitig auf die Bühne bringen?

Camilla Nylund scheint mit der Partie der Kaiserin ihre Paraderolle gefunden zu haben. Ihr dramatischer Sopran ist von einer großen Tragfähigkeit, der mit weit gesponnenen Bögen und leuchtenden Höhen eine lyrische Leichtigkeit erzeugt, und doch von großer Durchschlagskraft ist. Ihre Darstellung ist schonungslos ehrlich und berührt. Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Fruchtbarkeit und ihr letztendlicher Verzicht auf den Schatten verleiht ihr eine besondere Grandezza. Die hochdramatische Partie der Amme, vielleicht eine der größten Herausforderungen für Frauenstimmen, meistert Evelyn Herlitzius mit enormer Ausdruckskraft und physischer Präsenz. Ihre Wagner-gestählte Stimme verfügt über den wuchtigen und scharfen Furor in den Ausbrüchen, den diese Partie nun mal verlangt. Herlitzius verfügt über ein weit gespanntes Register, und die Stimme ist durchschlagend mit großem Nachdruck. Ihr Ausdrucksrepertoire und die vor allem in der Mittellage variable Stimme verleiht der Figur der Amme eine fast schon dämonische Aura. Nina Stemme wiederum verfügt über einen tragenden, hochdramatischen Sopran, der alle Facetten der Rolle der Färberin beleuchtet, aber auch ihre Verletzlichkeit und ihre Sehnsüchte zeigt. Stephen Gould gibt den Kaiser mit schlankem Heldentenor, großer Ausdrucksstärke und dosierter Strahlkraft. Seine musikalische Interpretation lässt die Rolle des Kaisers in einem neuen, ganz menschlichen Antlitz erscheinen und harmoniert stimmvollendet mit Nylunds Sopran. Der Bass-Bariton Wolfgang Koch hat alle großen Wagner-Partien seines Fachs gesungen, und so erklingt sein Barak wie eine Symbiose des gequälten Amfortas und des verletzten Holländers. Seine Stimme besticht durch ein kräftiges Fundament in der Tiefe und starken Höhen in den dramatischen Ausbrüchen. Sein Ausdruck und sein Gestus, als seine Frau sich ihm verweigert, sind von großer emotionaler Intensität, so dass man seine Seelenqualen förmlich spürt. Auch seine Stimmlage harmoniert bestens mit dem tiefen Timbre der Stemme. Sebastian Holecek gibt den Geisterboten mit geschmeidigem Bariton. Auch die vielen kleinen Nebenrollen in diesem Stück sind erstklassig besetzt.

Christian Thielemann am Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper zeigt an diesem Abend, dass er nicht nur ein herausragender Wagner-Dirigent ist, sondern auch ein bedeutender Strauss-Interpret. Was er aus diesem orchestralen Werk, aus dieser sinfonischen Klangmalerei an Schönheit und Tiefgang herausarbeitet, das ist von allerhöchster Güte. Sein Dirigat ist differenziert, jeder Schlag nachvollziehbar, und er nimmt große Rücksicht auf die anspruchsvollen Gesangspartien, so dass die Sänger bei ihm im Vordergrund stehen.

Thielemann kann schwelgen, aber bei Strauss poltert und kracht es schon mal im Orchestergraben, und das beherrscht er genauso wie die großen kammermusikalischen Momente dieser Partitur, die er dann filetiert und punktiert herausarbeitet. Er gehört zu der Spezies Dirigenten, die große symphonische Tondichtung, orchestrale Opulenz und kammermusikalische Intimität an einem Abend gleichermaßen anbieten können. Und das Staatsopernorchester setzt seine Vorgaben mit Brillanz und großer orchestraler Klanggewalt um. Das Publikum feiert nach dreieinhalb Stunden reiner Spielzeit mit großer Begeisterung und Jubel für alle Beteiligten diese ungekürzte Aufführung, die mittlerweile auch als CD erschienen ist. Ein schöneres und nachhaltigeres Geschenk konnte die Wiener Staatsoper sich selbst zum 150. Geburtstag kaum machen.

Andreas H. Hölscher