O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,

war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton

3-Monats-Abo

für jeweils 3 Monate

O-Ton

Jahres-Abo

pro Jahr

O-Ton

6-Wochen-Abo

für jeweils 6 Wochen

O-Ton

Jahres-Mitgliedschaft

für ein Jahr

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Kulturmagazin mit Charakter

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

TURANDOT

(Giacomo Puccini)

Besuch am

16. Dezember 2023

(Premiere am 7. Dezember 2023)

Wenn Claus Guth Turandot inszeniert, darf man gespannt sein, ist er doch beileibe kein Regisseur, der Konventionen nachjagt. Seine Semele bei den diesjährigen Opernfestspielen in München, entschlackte Barockoper mit tiefenpsychologischer Deutung, riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Und nun die Turandot, Oper um eine Prinzessin aus Tausendundeine Nacht aus dem märchenhaften Peking: Was würde Guth daraus machen?

Um es gleich zu sagen: Die Bühne ist leergeräumt, Guth konzentriert sich auf das Innere der Handelnden, nur wenige Versatzstücke dienen der Verdeutlichung. Eine übergroße Tür verbindet im Hintergrund der Bühne den Außenraum mit Turandots Gemächern, Abbild der Tür in Siegmund Freuds Praxis in Wien, durch die seine Patienten hindurch zum Meister der Tiefenpsychologie kamen, um sich ihm innerlich zu öffnen. Guth und seine Bühnenbildnerin Etienne Pluss haben sie nicht von ungefähr hier platziert. Vielmehr hat der Regisseur einen Zugang zur Turandot gesucht, der das Bild der Eisprinzessin nicht als zementiert akzeptiert. Fündig ist er im Libretto geworden, an der Stelle, als Turandot von ihrer Ahnin erzählt, in ihrer Arie In questa reggia. Sie erwähnt Prinzessin Lou-Ling, die vor Tausenden von Jahren entführt, vergewaltigt und ermordet worden sei.

Etwas konventionellere Interpretationen leben hier vom Chinapomp und dem Rachegedanken, der als Motivation für ihre Unerbittlichkeit allen Bewerbern gegenüber dient. Guth siedelt den Kern des Geschehens viel tiefer in der Persönlichkeit der Prinzessin an. Unausgesprochen stehen deren eigene Erlebnisse im Raum. Sie hat sich eingeigelt in ihrem Gefängnis hinter den Türen, die für Calaf zunächst verschlossen sind und die er durchdringen muss. Ihre Rätsel sind eigentlich Hilferufe aus dem Off heraus, zu Anfang sieht man die Prinzessin hinter einer milchigen Gazewand schemenhaft agieren und das Blut der Getöteten Bewerber herumspritzen. Das sind Videoinstallationen von Rocafilm, mit denen Guth öfters zusammenarbeitet und die seinen Intentionen noch einmal eine Verstärkung geben. So wirkt Turandot zu Beginn wie eine hochpathologische Frau, die sich selbst nicht aus ihrem Gefängnis befreien kann, und der bisher auch niemand helfen konnte. Vielmehr stellt sich der Staat auf das kranke Hirn seiner Prinzessin ein, die abgeschlagenen Köpfe der Freier werden fein säuberlich vermessen, katalogisiert und eingepackt. Später sitzt die Prinzessin verloren in ihrem Bett, von vier rosa gewandeten Puppen mit übergroßen Porzellanköpfen umgeben, die sie beschützen. Bekannterweise kann Calaf ihr dennoch nicht widerstehen und stellt sich der Aufgabe.

Die Antworten auf Turandots Rätsel: Hoffnung, Blut und Turandot bringen Calaf zu ihr und lassen ihn das Einzige tun, was sie retten kann: Er fasst sie an und gibt ihr seinen Namen preis, liefert sich ihr aus in diesem märchenhaften Umfeld, in dem der Name etwas mit Macht über die Person zu tun hat. Calaf gibt ihr die Möglichkeit, sich selbst und damit auch ihr Umfeld wahrzunehmen und schafft so den Weg frei für eine Liebe zwischen den beiden. Die wird auch mit dem Alfano-1-Schluss, den die Wiener Produktion anhängt, zelebriert, und der Zuschauer kann am Ende befreit aufatmen.

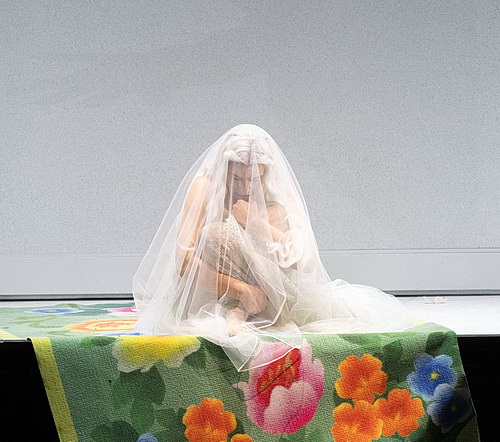

Die Kostüme von Ursula Kudrna unterstreichen die Deutung gut, Turandot ist in unnahbares Weiß gewandet, mit weißem Tüllschleier die bevorstehende Hochzeit mit einem potenziellen Gewinner der Rätselpartie evozierend. Die Haare auch schneeweiß, ist sie ein Wesen wie aus einer anderen Welt, durchaus passend zu ihrer pathologischen Weltfremdheit. Dazu erscheinen Liù, Calaf und Timur kontrastiv in Schwarz. Weniger verständlich sind die vereinheitlichten Kostüme der Staatsbeamten, die der Chor darstellt und die mitsamt dem Kaiser in einem blassen Mintgrün daherkommen.

Aber was wäre das Ganze ohne ein hervorragendes Sängerensemble. Allen vorweg Asmik Grigorian, die spätestens seit ihrer begeisternden Salome bei den Salzburger Festspielen zu den absoluten Spitzensängerinnen gehört. Hier in der vierten Aufführung der neuen Produktion singt sie frei, hat sie die Rolle bis ins tiefste Mark verinnerlicht und hat eine unmittelbare, packende Ausstrahlung auf der Bühne. Die Höhe der Tessitura, auch von ihr selbst in Vorgesprächen zu ihrem Rollendebüt immer wieder als kritisch angesehen, ist problemlos. Mit lodernden, vor Hass flackernden Tönen, die sie um sich wirft, erinnert sie an Julia Varady. Scharf und gleißend kann sie klingen, dann wieder samtig und weich an der Stelle, als sie ihren Vater um Gnade anfleht, um Schonung vor dem Mann, der sie besitzen soll. Unglaublich intensiv im Piano, bis in den letzten Winkel des Saales dringend: eine Ausnahmesängerin.

Ihr gegenüber steht nahezu ebenbürtig die Liù von Kristina Mkhitaryan, die mit sehr reichem, hochlyrischem Sopran die Leidende, die Gute gibt, und die sich in ihrer Unbedingtheit und Präsenz in die Tiefen der Liebe versenkt. Vier Doubles begleiten sie meist und potenzieren die Gefühle.

Jonas Kaufmann gibt die Rolle des Calaf schauspielerisch sehr überzeugend, ist aber stimmlich noch nicht wieder dauerhaft in Höchstform. Die Töne lassen oft den Glanz vermissen, sie wirken matt, dazu kehlig und zum Teil gestemmt – eine Krankheit, im Sommer offiziell bekannt gemacht, scheint noch nicht ganz überwunden. Interessanterweise ist die Stimme am obertonreichsten und kernigsten, als er sich rückwärts an einen Spind lehnt, hier schafft er es plötzlich mühelos über das Orchester. Nach der wohl berühmtesten Arie der Opernliteratur, Nessun dorma, bekommt er begeisterten Zwischenapplaus seiner Anhänger. Beim Applaus vor dem Vorhang feiert er sehr kollegial seine Kollegin Gregorian und die anderen Mitwirkenden.

Dan Paul Dumitrescu singt einen volltönenden Timur, Jörg Schneider einen sehr präsenten Altoum. Attila Mokus als Mandarin fügt sich sehr gut ins Ensemble ein. Martin Hässler als Ping, Norbert Ernst als Pang und Hiroshi Amako als Pong bereichern als ein beschwingtes, aber auch um Calaf besorgtes Commedia-dell’Arte-Trio die Aufführung stimmlich wie schauspielerisch. Antigoni Chalkia und Lucilla Graham lassen als Balkondamen aufhorchen.

Der Chor der Wiener Staatsoper ist bestens präpariert, singt mit mehr als 60 Stimmen absolut homogen und ausgewogen bei sehr knackigem Klang in der Einstudierung von Thomas Lang. Choreografisch ist er an den Bühnenrand oder in den Hintergrund verwiesen, zur Bewegungslosigkeit verpflichtet.

Das Orchester der Wiener Staatsoper spielt unter Marco Armiliato eine sehr direkte, auftrumpfende Turandot, die im Orchestergraben die Opulenz des alten Chinas, das Märchenhafte auferstehen lässt. Bis an die Grenze des Erträglichen fordert Armiliato von seinen Musikern unbedingten Einsatz. Pompös, gewaltig, aber auch einfühlsam dirigiert der Maestro.

Im Juni kann man die durchaus kluge Deutung der Turandot mit Fabio Sartori als Calaf wieder erleben, absolut sehens- und hörenswert.

Jutta Schwegler