O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,

war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton

3-Monats-Abo

für jeweils 3 Monate

O-Ton

Jahres-Abo

pro Jahr

O-Ton

6-Wochen-Abo

für jeweils 6 Wochen

O-Ton

Jahres-Mitgliedschaft

für ein Jahr

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

Kulturmagazin mit Charakter

O-Ton

Abo

Kultur entdecken

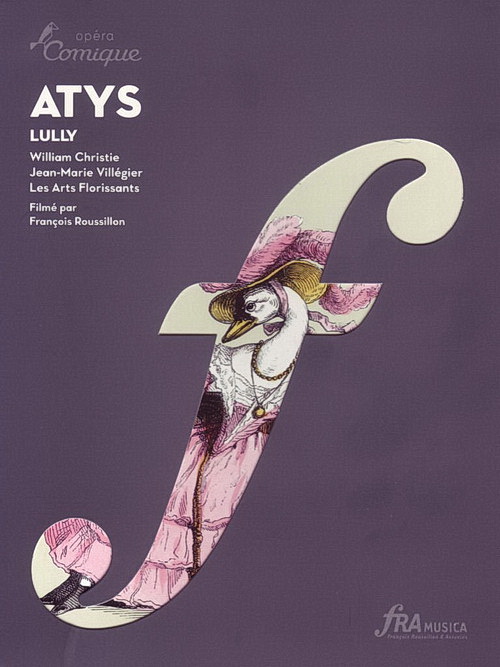

Anlässlich des 300. Todestages von Jean-Baptiste Lully dirigierte William Christie 1987 seine Oper Atys. Fast ein Vierteljahrhundert später widmete der Dirigent sich erneut diesem Werk. Zwei Inszenierungsansätze aus zwei Jahrhunderten. Was hat die Zeit überdauert, was muss sich bei einer neuen Inszenierung ändern?

Dirigent William Christie hat mit seiner ersten Aufführung von Lullys Oper Atys zum 300. Todestag von Jean-Baptiste Lully im Jahre 1987 eine Renaissance in Bewegung gesetzt, die nach drei Jahrhunderten in der Versenkung die großen Meisterwerke der französischen und italienischen Barockoper wieder auf die Opern-Bühnen brachte. Atys wurde in dieser Inszenierung noch im selben Jahr auch in New York aufgeführt. Der Erfolg war nachhaltig auf beiden Seiten des Atlantiks.

Paris entdeckte dadurch auch die bisher wenig beachtete, außergewöhnlich gute Akustik der Opéra Comique für barocke und klassische Opern, was diesem musikgeschichtlich bedeutenden Opernhaus eine neue Karriere beschied.

Überdies sei noch erwähnt, dass eine ganze Reihe von Musikern, die damals im Orchestergraben saßen, wie Christophe Rousset, Marc Minkowski, Hervé Niquet oder Emmanuelle Haïm, damals alle Mitglieder von William Christies Arts Florissants, heute alle ihre eigenen, meist auf Barockmusik spezialisierten Musik-Ensembles gegründet haben.

Im Jahre 2011 bot dann ein amerikanischer Mäzen, der die ursprüngliche Aufführung seinerzeit gesehen hatte und von ihr begeistert gewesen war, William Christie an, Atys für einige Abende noch einmal in der Opéra Comique in Paris und im Weiteren auch wieder in New York aufzuführen. Von diesen beiden, inzwischen legendär gewordenen Aufführungen, 1987 und 2011, soll hier die Rede sein.

Ihr Erfolg ist zweifellos zum großen Teil auf das Zusammentreffen zweier Künstler zurückzuführen, die einander völlig verstanden: Der Musiker William Christie, der wie wenig andere für die Barockmusik lebt, und der Schauspieler und Regisseur Jean-Marie Villégier, der sich durch ausdrucksstarke Inszenierungen der französischen Klassiker – Molière, Racine, Corneille, Marivaux – in Straßburg und Paris einen Namen gemacht hatte. Christie fand in Villégier „nicht nur einen Mann des Theaters, sondern auch einen Musiker“, Villégier in Christie einen Partner, der dem Textbuch der Opern eine grundlegende Bedeutung beimisst.

Wie bei Lullys Opern üblich, geht der eigentlichen Handlung ein Prolog voraus – eine Huldigung an den König. Dann folgt die Tragödie, in der zum ersten Mal in einer französischen Oper der Held auf der Bühne stirbt: Atys will nicht lieben, verliebt sich dann aber doch in Sangaride, die Verlobte des Königs Celenus von Phrygien. Und Sangaride liebt Atys. Doch auch die Göttin Cybele liebt Atys und bietet ihm Macht. Als Atys ablehnt und Sangaride entführt, rächt sich die Göttin und versetzt ihn in geistige Umnachtung. In diesem Zustand glaubt er in Sangaride ein wildes Tier zu sehen und tötet sie. Als er wieder bei Sinnen ist, sieht er, was er getan hat, und tötet auch sich. Cybele erkennt nun, dass ihre Rache zu weit gegangen ist. Sie verwandelt den Leichnam Atys in eine Kiefer – er wird auf diese Weise unsterblich.

Die Bedeutung des Textes

Wie schon erwähnt, sind sowohl Christie als auch Villégier von der Wichtigkeit des Textes von Philippe Quinault, der der Oper zu Grunde liegt, überzeugt. Sie lassen daher bei den Proben die Sänger nicht nur ihre Rollen singen, sondern vorher auch den Text ohne Musik deklamieren, um eine Sensibilität für diese ganz besondere Rhetorik des 17. Jahrhunderts zu entwickeln, ist doch Atys der Dramaturgie Racines entsprungen mit seinen Alexandrinern und mit seiner vermeintlichen rhythmischen Steife. „Das Genie Lullys war es, seine Musik erfolgreich mit einer Deklamation zu verbinden, die damals in der Tragödie gang und gebe war … wobei diese Rhetorik damals das Wesentliche blieb.“ erklärt ihnen Christie. Es ist nicht erstaunlich, dass dadurch die Diktion der Sänger hervorragend geworden ist.

Auch in anderen Bereichen achtet der Regisseur genauestens auf jedes Detail. So bei der Raumverteilung auf der Bühne. „Sänger mögen eine hohe Sensibilität für Zeit haben, aber vielleicht weniger für den Raum.“ Diese Wachsamkeit ergibt eine genauestens ausgeklügelte und bewegliche Choreografie, gepaart mit einer sehr lebendigen, schauspielerischen Leistung dank der sorgfältigen Personen-Regie. Und all das zusammengefügt, ergibt wiederum eine nicht nur ästhetische, sondern auch zauberhaft-magische Atmosphäre. Denn „die Musik erlaubt es, dem völlig Unwahrscheinlichem oder dem etwas Dämlichem oder dem Anekdotischem eine Art Glaubwürdigkeit zu verleihen, die in einem tragischen Theaterstück lächerlich wirken würde. Darin liegt eben die Magie der Musik“, erklärt Villégier. Und so werden bei dieser bewundernswert klaren Diktion und makellos reinen Stimmführung in der Deklamation auch die Personen der Handlung lebendig; sie lieben, jubeln, toben, zweifeln und verzweifeln bis zum bitteren Ende.

Der Wunsch zu reisen

Carlo Tommasis Bühnenbild – ein einheitlicher, schwarz-weißer Marmorsaal –ist von einer faszinierend kalten, symmetrischen Ästhetik. Er verzichtet auf die übliche komplexe Maschinerie der barocken Oper. Patrice Cauchetiers Kostüme und die kunstvollen Allongeperücken sind der vom König befohlenen höfischen Pracht nachempfunden. Die Tänze, in ihrer nach langer Forschungsarbeit „rekonstruierten“ Choreografie von Francine Lancelot und Béatrice Massin, sind entweder höfisch zeremoniell und elegant wie Courante, Gavotte und Menuett, oder unbeschwert fröhlich, wenn sie sich an Volkstänze oder an die Commedia dell’Arte anlehnen.

Dennoch erklärt Villégier: „Als Mann des Theater fällt es mir schwer, mich einer peinlich genauen Restitution zu unterwerfen … Mein Interesse für das Theater einer anderen Gesellschaft ist in Wirklichkeit ein Wunsch zu reisen. Ich fühle da das Verlangen, aber auch die Verpflichtung, in die französische Vergangenheit zu reisen, oder besser gesagt in die europäische Vergangenheit. Ich versuche nicht, uns das 17. Jahrhundert näher zu bringen. Im Gegenteil, ich möchte es noch weiter entfernen, es noch exotischer erscheinen lassen, als es sich uns auf den ersten Blick darbietet. Je weiter die Atys-Proben fortschritten, umso sonderbarer und unverständlicher kam uns die Welt des Sonnenkönigs vor.“

Auch Christie weist die Idee, dass es sich um eine Restitution der Aufführung handle, wie sie ursprünglich am Hofe zu Versailles geben wurde, entschieden zurück: „Das damalige Verhalten der Darsteller auf der Bühne und die Art der Aufführung ist, laut Zeitzeugen, die darüber geschrieben haben, vollkommen anders. Villégier respektiert, wie auch ich, durchaus die Vergangenheit. Doch diese Inszenierung, ich erinnere mich, ein Kritiker nannte sie ‚post-modern‘. Na ja, wie dem auch sei, die Einstellung, die Art und Weise, wie die Darsteller sich physisch und auch psychologisch geben, ist völlig modern. Die Tatsache, dass sie Kostüme und Perücken tragen, welche die damalige Zeit in Erinnerung rufen, all das ist nur ein Augenzwinkern der Vergangenheit. Aber es hat nichts zu tun mit einer Restitution“.

Ludwig XIV. soll diese Oper besonders gefallen haben. In seinem absoluten Machtgefüge steht auch hier er, der Sonnenkönig, im Mittelpunkt. Ihm wird gehuldigt, er begutachtet Text und Musik der Oper, er entscheidet die Aufführung. Oder wie Villégier es ausdrückt: „Wenn man sich auf die Atys-Reise begibt, entdeckt man ein sehr bösartiges Werk, ein sehr düsteres 17. Jahrhundert und Menschen, die leiden – geschwächte ‚Helden‘, vom Fürsten unterworfen, mit der krankhaften Pflicht belastet, ihm zu gefallen. Dieses Bild muss man sich, wie einen Alptraum, vor Augen halten, wenn man dorthin reist. Lully unterstreicht diese traumatische Dimension.“

Jener Giovanni-Battista Lulli, der am französischen Hof als Jean-Baptiste Lully durch Jahrzehnte hindurch die musikalische Vormachtstellung als Hofkomponist Ludwigs XIV. einnahm, ist der eigentliche Schöpfer der französischen Oper.

Wir sind hier noch weit entfernt vom Spätbarock, von den großen Opern eines Händel, Vivaldi oder Rameau mit ihren Melismen und Da-Capo-Arien. Hier, in Versailles kommt der Text von den klassischen Tragödien und die Musik ist entweder instrumentale Ballettmusik oder gesungene „Untermalung“ des Textes. Diese neue Form der Unterhaltung gleicht daher eher einer streng gesungenen Deklamation. Dichtung und Verse sind dabei von ebenso großer, wenn nicht noch größerer Bedeutung als die Musik. „Etwas steht fest: Ich glaube, wenn Atys weltweit solche Schockwellen ausgelöst hat, so ist es, weil man hier mit einem Werk konfrontiert wird, dessen Sprache von einer außerordentlichen Kraft, Vitalität und Jugend ist“, meint William Christie. Die Musik Lullys ist „wie gemeißelt, präzise durchdacht, streng im Stil, schmucklos monumental“, sagt Hans Renner. Die schlichten, liedartigen Rezitative ohne jegliche Koloraturen, die die Handlung tragen, treten umso stärker hervor, als sie nur von Cembalo, Laute und Violoncello begleitet sind. Auflockernd wirken die Instrumental-Ritornelle, die großen Ensembleszenen mit Chor und die unentbehrlichen Tanzeinlagen, bei denen dann auch das Orchester in voller Besetzung, also mit Streichern und Holzbläsern, hörbar wird.

Die Fröhlichkeit der Musik

Es gelingt Christie meisterhaft, sowohl alle in der Musik vorhandene Fröhlichkeit aufzuspüren, und er findet sie vor allem in den Balletten, und dennoch die ernste, erschreckende Würde der Tragödie zu wahren. „Atys ist eigentlich ein großes Trauerzeremoniell, in der die Tragödie versucht, zu ihrem religiösen Ursprung zurückzukehren, sich zu ritualisieren, und sich als Theater zu vergessen, um in eine Gedächtnisfeier überzugehen.“

Wie fast immer bei Christie, ist es ein ausgezeichnetes, ganz junges Ensemble von Sängern, das 2011 die Hauptrollen interpretiert. Bernard Richter ist mit samten-timbriertem Tenor ein jugendlicher, ewig unschlüssig-verwirrter Atys. Stephanie d’Oustrac ist als Cybele sowohl in den lyrischen wie auch in der dramatischen Racheszene hervorragend. Emmanuelle di Negri mit hellem Sopran überzeugt als ruhelose Sangaride, sowie Sophie Daneman mit dunklerem Sopran als ihre Begleiterin Doris. Bezaubernd das Duett der beiden Sopranistinnen in un amour malheureux. Nicolas Rivenq ist der gebieterische Celenus, Marc Mauillon Atys’ treuer Freund Idas und Joël Azzaretti fröhlich als Melisse. Eine der reizvollsten und märchenhaftesten Szenen der Oper ist die Schlafszene, wunderschön gesungen von Paul Agnew als Schlafgott. Wie immer ausgezeichnet sind Chor und Orchester der Arts Florissants und anmutig die Tänzer der Compagnie Fêtes galantes.

Ist nun diese zweite Aufführung von 2011 ganz dieselbe wie die erste von 1987? William Christie hat das damals ganz entschieden verneint. Erstens, weil ja die Interpreten nicht dieselben sind. Aber zweitens wäre es „musikalisch gesehen sogar insofern unmöglich gewesen, als ja ein Großteil dieses Werks gewissermaßen improvisiert wird, vom Orchester des Continuo, das über dem bezifferten Bass improvisiert.“ Gemeint ist das kleine Ensemble bestehend aus Cembalo, Laute und Cello, das die Rezitative begleitet. Und drittens, „wir haben uns weiterentwickelt. Die Aufführungspraxis alter Musik hat in 25 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Mein Ensemble, das aus Spezialisten besteht, hat nun mehr als 30 Jahre Erfahrung und Arbeit hinter sich, und es ist einleuchtend, dass wir die Sachen heute anders sehen. Das führt dann auch zu einer Ungezwungenheit und Leichtigkeit in der Art, wie meine Musiker spielen und sich verhalten. Es ist daher unbestreitbar, dass wir heute mit diesen Werken wesentlich vertrauter sind als vor 25 Jahren.“

Geben wir zum Abschluss dieser Betrachtung über diese legendäre Aufführung noch einmal Jean-Marie Villégier das Wort: „Es gibt ein Vergnügen, dass man niemals verliert: Das Vergnügen in der Oper oder in einem Theater zu sitzen, gegenüber einer Reihe von Schauspielern oder Sängern, die selbstverständlich dasselbe Werk aufführen werden wie am Vorabend, aber die es heute spielen werden, wie nur für heute, kurzum, teilzuhaben an einem vergänglichen Ereignis, aber eine Vergänglichkeit, die ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit hat, in der kollektiven Vergangenheit, in der Vergangenheit der Menschheit. Denn wo Theater ist, ist auch Menschheit. Und wo es drei Bretter und zwei Schauspieler gibt, ist Theater.“

Einen französischsprachigen Dokumentarfilm über Jean-Marie Villégier, William Christie und die Entstehung von Atys kann man sich kostenlos innerhalb der kommenden zwei Monate auf der Website der Opéra Comique anschauen.

Alexander Jordis-Lohausen